Scottie Pippen, l’NBA e i Chicago Bulls: la sua versione della storia

Scritto da:

Redazione BookToBook

09 Feb 2022

Nel basket, come nella vita, la stoffa del campione arriva da lontano, là dove stanno le radici, dove si è nati e cresciuti, quando sei ancora un ragazzino ma già hai capito che non sarà facile, che la vita non è un gioco. A leggere la sua autobiografia dall’inizio alla fine, vien da pensare che Scottie Pippen sia davvero un campione nel basket come nella vita. Perché c’è dell’altro in Unguarded. La mia vita senza filtri.

Soltanto a sfogliarlo velocemente può apparire come la summa di una carriera sportiva stellare. E dici poco: sei campionati vinti con i Chicago Bulls e due ori olimpici, l’unico giocatore nella storia ad aggiudicarsi per ben due volte anello e olimpiade nello stesso anno prima di venir consacrato tra i cinquanta miglior cestisti della storia dell’NBA ed essere infine entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Appena ti addentri nel racconto che Scottie Pippen fa di sé – insieme con il giornalista sportivo Michael Arkush –, appena prendi confidenza con le regole del gioco, tu che magari il basket lo segui quel poco da sapere che Pippen ha fatto la storia dei Chicago Bulls insieme a Michael Jordan, be’, ecco che in realtà Scottie ti sta raccontando anche un’altra storia, che va di pari passo con la pallacanestro e l’America dell’NBA dei favolosi anni Novanta. È una storia che ha il sapore del romanzo di formazione e che Pippen ci narra non con la tracotanza del vincitore bensì con la gratitudine del ragazzino che ha realizzato un sogno, nonostante tutto.

«In fondo al nostro isolato c’erano i campi da basket di Pine Street. Erano così vicini che la sera, quando c’era poco traffico, sentivo tutti i palleggi, i palloni che colpivano il ferro, i falli chiamati dai giocatori. Se chiudo gli occhi in questo momento, posso ancora sentirli, quei suoni. Sono i suoni della mia giovinezza.

Avevo sette anni quando costruirono i campi. Il tempismo non avrebbe potuto essere migliore.

Se non fosse stato per quei campi, non avrei imparato a giocare a pallacanestro a un’età così formativa. Non ce n’erano altri vicino al nostro quartiere. Puoi allenarti per ore e ore da solo, ma unicamente quando ti confronti con i tuoi coetanei, giorno dopo giorno, scopri se sei portato. E prima lo scopri meglio è.»

Scottie Pippen si è messo a scrivere dopo aver visto la docuserie The Last Dance

È vero, nel prologo Scottie Pippen confessa di essersi messo a scrivere dopo aver visto The Last Dance, la docuserie in dieci puntate della ESPN sull’ultima stagione dei Chicago Bulls (1997-98). Andata in onda nel 2020, nei primi mesi della pandemia, è una serie tv che, a detta di Pippen, «non tratta tutta la mia carriera da Hall of Fame come meriterebbe». Mentre guarda un episodio dopo l’altro, Scottie, ultracinquantenne, l’ultima partita giocata diciassette anni prima, capisce che la sua storia deve ancora essere raccontata:

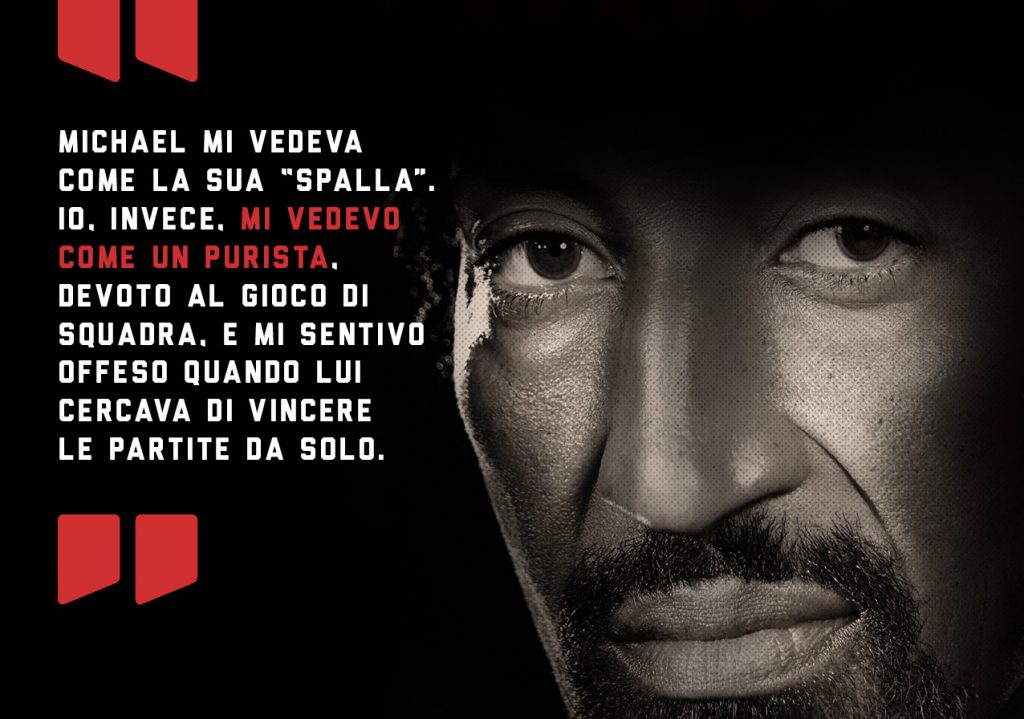

«Forse il mondo del basket era troppo piccolo per accomodare i nostri due ego sproporzionati: Michael mi vedeva come la sua “spalla” (odiavo essere definito così, proprio come non sopportavo quando si riferivano a noi due come Batman e Robin) e per lui ero semplicemente qualcuno da portarsi dietro per affrontare ogni partita e ogni allenamento con la massima intensità. Io, invece, mi vedevo come un purista, devoto al gioco di squadra, e mi sentivo offeso quando lui cercava di vincere le partite da solo.»

Perché il basket, ci dice Scottie, non è il singolo giocatore, è la squadra:

«I due episodi finali erano andati in onda il 17 maggio. Così come i precedenti otto, celebravano la grandezza di Michael Jordan, mentre io e i miei compagni di squadra restavamo un po’ troppo nell’ombra. In buona parte era colpa di Michael.»

Tuttavia, Unguarded non è soltanto una resa dei conti tra due star. Scottie Pippen supera ancora una volta se stesso e fa canestro raccontando di quel che ha imparato dal gioco di squadra coi compagni e con gli allenatori e, ancor prima, dalla povertà economica in cui è cresciuto, dalla ricchezza educativa dei suoi amatissimi genitori, dall’amore dei suoi fratelli e sorelle e dalla solidarietà e partecipazione della comunità in cui, sorvegliato e vigilato, Scottie ha avuto la chance di non sgarrare:

«Per chi aveva la pelle del mio colore, il modo di evitare i guai era semplice. Come si diceva dalle nostre parti: sta’ sul tuo lato dei binari. Vale a dire nel tuo quartiere, tra la tua gente. Lo so, è un cliché. Ma allora era vero. Nella mensa della scuola elementare, con poche eccezioni, i neri sedevano con i neri, i bianchi, che erano circa due terzi degli alunni, con i bianchi. E mi sembrava normale.»

Il libro di Scottie Pippen non è solo una resa dei conti tra due star

Il primo capitolo del libro parte da Hamburg, in Arkansas, dove Scottie Pippen è nato e cresciuto:

«Vorrei aver vissuto un’infanzia idilliaca, di quelle così comuni nella provincia americana di fine anni Sessanta e inizio anni Settanta.

Ma non è stato così.

Non ricordo precisamente il giorno in cui il nostro angolo di universo fu sconvolto. So solo che per molto tempo mio fratello Ronnie, allora tredicenne, non era più in giro a giocare con noi. Era all’ospedale per via di un grave infortunio capitatogli durante l’ora di ginnastica. Più che di un infortunio, in realtà, si era trattato di un’aggressione. Avevo tre anni quando accadde, ed ero il più giovane di dodici figli, tra fratelli e sorelle.

Ronnie stava aspettando l’inizio della lezione quando, dal nulla, un bullo gli aveva sferrato un pugno a tradimento sulla schiena. Era caduto a terra e non era più stato in grado di rialzarsi.»

Kobe Bryant e la Mamba mentality. Addio alla leggenda del basket

Oggi Ronnie ha più di sessant’anni, vive ancora a Hamburg accudito dalla sorella Kim.

«Ronnie mi ha ispirato come nessun altro. Aveva tutto il diritto di arrendersi, di maledire il destino che gli era toccato in sorte. Ma non l’ha mai fatto. Ha lottato duramente per costruirsi una vita produttiva e felice. La più grande storia di successo della famiglia Pippen non sono io. È lui.»

Parole che suonano sincere, sgombre da ogni retorica, cariche di significato per chi vuole farne buon uso; ce ne sono parecchie nel libro, come quelle dedicate a Coach Wayne, responsabile degli Hamburg Lions, la prima squadra di basket in cui giocò Scottie Pippen:

«Allora pensavo che volesse intralciare il mio sviluppo come giocatore. Non avrei potuto sbagliarmi di più. In realtà, stava cercando di inculcarmi uno scopo, di instillare in me il senso di cos’è giusto e cos’è sbagliato; qualcosa che nessuno, tranne mia madre, si era mai preoccupato di insegnarmi. Ero troppo giovane e presuntuoso per rendermene conto.»

Leggiamo dei primi allenamenti coi Lions e con il coach Ireland e prendiamo nota, può sempre servire, non si arriva per caso a toccar palla con avversari del calibro di Magic Johnson («nessuno ha mai mostrato un amore così puro e genuino per il gioco del basket come lui», scrive Scottie):

«In un tipico allenamento di due ore, lavoravamo per quarantacinque minuti sulla difesa. A zona, a uomo, pressing a metà campo, pressing a tutto campo e chi più ne ha più ne metta. Per Coach Ireland era tutta una questione di angoli e di essere più veloci della palla. Costringevamo gli avversari a effettuare passaggi lunghi e, nel momento in cui la palla scendeva, noi dovevamo trovarci in una posizione difensiva ideale. È così che si creano i presupposti per le deviazioni e le palle rubate che spesso fanno la differenza tra vincere e perdere. Se non sapevi giocare in difesa, non potevi giocare nella nostra squadra, punto.

Pensavo che fosse tempo sprecato. Lo pensavamo tutti.

Fermare gli avversari non è divertente come andare a canestro. Ma mi sbagliavo di grosso. Ogni secondo di quegli allenamenti valeva un tesoro e in futuro ne avrei beneficiato in modi che allora non potevo nemmeno immaginare.

Prendete la prima apparizione dei Bulls alle Finals, contro i Lakers nel 1991. Nelle prime fasi di Gara 2, dopo che Michael fece il suo secondo fallo, Phil mi mise su Magic Johnson. Michael non era riuscito a contenere Magic in Gara 1, ed era anche per questo che l’avevamo persa. Cercai di impedire che la palla finisse nella mano destra di Magic, la più pericolosa. E ci riuscii grazie alle tecniche che mi aveva insegnato Coach Ireland. Quel giorno battemmo i Lakers per poi vincere la serie in cinque partite.»

Nel 1983 Scottie Pippen ottiene una borsa di studio alla University of Central Arkansas di Conway, a due ore e mezza da Hamburg, unica strada da imboccare per realizzare il sogno:

«In estate, tra lavoro e basket, facevo degli orari folli. Dalle undici di sera alle sette del mattino facevo il turno di notte alla Virco, una fabbrica dove si assemblavano mobili per la casa e l’ufficio.

Era un lavoro molto pericoloso. Se finivi in una cisterna di acido potevi lasciarci la pelle. Mi ustionai più volte, e ne porto ancora le cicatrici sulle spalle. Saldavo le gambe alle sedie con un macchinario automatico a quattro pedali. Il metallo saldato era incredibilmente caldo. Bisognava indossare due paia di guanti. E anche così non eri protetto del tutto.

Valeva la pena rischiare. Si guadagnava parecchio. L’azienda ti pagava in base a quante sedie assemblavi a ogni turno. Di solito, riuscivo a metterne assieme circa trecento, se non faceva troppo caldo. Alcuni giorni la temperatura all’interno dello stabilimento superava i 40 gradi. Guadagnavo circa 750 dollari a settimana, e durante quella prima estate riuscii a metterne da parte cinquemila. Per uno come me, era come vincere alla lotteria.

Quando finivo il turno, tornavo nel campus per un breve allenamento, dormivo sei o sette ore, poi risalivo subito in macchina, diretto a Little Rock, a circa mezz’ora di distanza, per giocare in quella che era conosciuta come la Dunbar Summer League. C’erano alcuni dei migliori giocatori di tutto lo Stato.»

Ancora oggi, avverte Scottie, molti atleti delle università si trovano più o meno nella stessa condizione. «Per questo sono d’accordo con chi si batte perché vengano remunerati, e la decisione di quest’anno della Corte Suprema potrebbe rappresentare un punto di svolta. Non voglio neanche sentire tutte quelle cretinate sugli studenti-atleti. Questi ragazzi e queste ragazze sono prima di tutto atleti, non studenti, e generano introiti stratosferici per le università. Al momento sono, per mancanza di un termine migliore, schiavi.»

Stay tuned, voi giovani e giovanissimi che leggete. Nonostante tutto, la pallacanestro ha dato a Scottie Pippen e ai suoi compagni una vita «ancora più straordinaria di quella che sognavamo da piccoli». Il grande giorno arrivò il 22 giugno 1987, appuntamento col draft NBA al Madison Square Garden. Pippen non era mai stato a New York, «ero sotto shock».

«Era giunto il momento: “I Seattle SuperSonics” disse il commissioner “scelgono Scott Pippen di Central Arkansas”.

Non ci furono né applausi né fischi. Solo un po’ di confusione. La maggior parte della gente nel Felt Forum – e in tutta la nazione – dev’essersi chiesta: e chi diavolo è Scott Pippen? Tra l’altro, è molto probabile che quella sia stata l’ultima volta che qualcuno mi ha chiamato Scott Pippen.»